その背中は、僕に静かに問いかけていた

僕の職場に、63歳の同僚がいる。 彼は今、がんと闘っている。抗がん剤治療を受けながらも、これまでと変わらず、真摯に、そして淡々と、自らの仕事に向き合っている。その姿に、僕は軽々しく「健気だ」などという言葉を使うことはできない。そこにあるのは、ただ、自らの人生を引き受け、今この瞬間を生きる一人の人間の、静かで、揺るぎない覚悟だ。

彼のその背中を見るたびに、僕は自問せずにはいられなかった。 「自分は、自分の人生と、これほどまで真剣に向き合えているだろうか?」と。

そんなある日、僕は偶然、大樹生命が提供する「長生き診断」というオンラインツールを見つけた。

https://www.taiju-life.co.jp/joyful/simu03/index.php

興味本位で、いくつかの質問に答えていく。喫煙はしない。飲酒もしない。健康管理には、それなりに気を使っている自負がある。

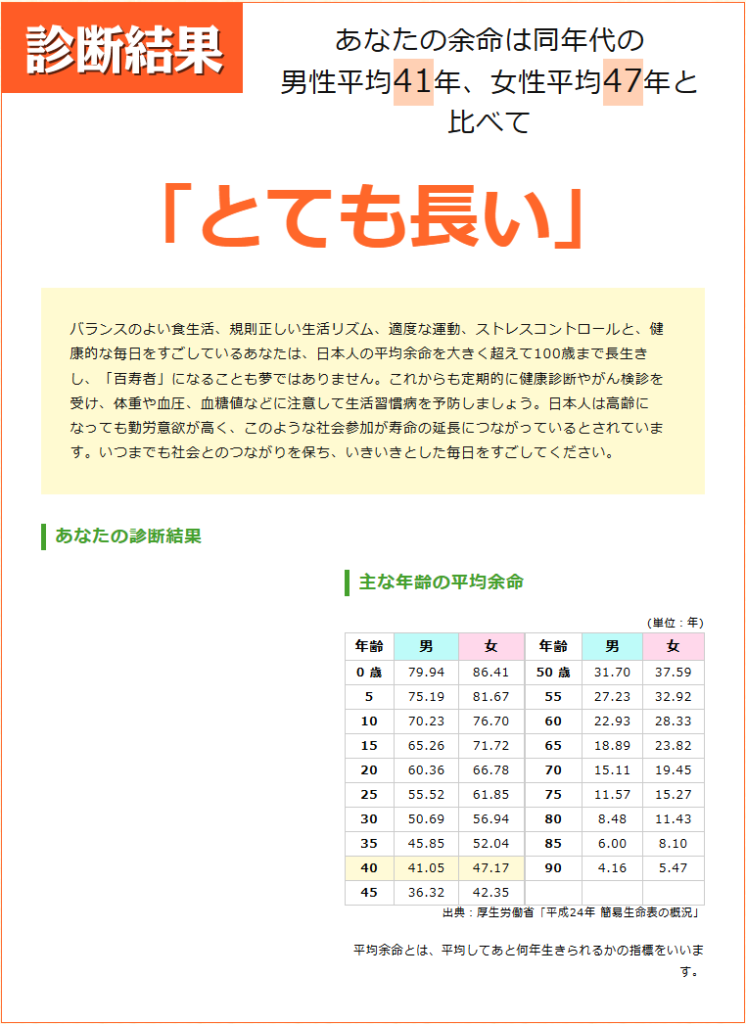

そして、表示された診断結果に、僕は息をのんだ。

第一章:「100歳も夢ではない」という、他人事のような“神託”

モニターに映し出されたのは、あまりにも楽観的で、どこか他人事のような言葉だった。

「バランスのよい食生活、規則正しい生活リズム…(中略)…日本人の平均余命を大きく超えて100歳まで長生きし、『百寿者』になることも夢ではありません。…(中略)…いつまでも社会とのつながりを保ち、いきいきとした毎日をすごしてください。」

一瞬、安堵した。僕のこれまでの努力は、間違っていなかったのだと。健康という、何物にも代えがたい資産を、僕は守り抜くことができるのかもしれない、と。

しかし、その安堵は、すぐに別の、もっと冷たい感覚に取って代わられた。 「100歳まで生きる…」。 その言葉を、僕は自分の人生のタイムラインに、改めて落とし込んでみた。今、38歳の僕。あと、約40年。

一見すると、それは永遠にも思える、長大な時間だ。 しかし、本当にそうだろうか?

第二章:人生の残酷な“算数” - 僕たちに残された「週末」の数

僕たちの人生は、年単位で見ると長く感じるが、「回数」で数え始めると、その残酷なほどの有限性が、牙を剥く。

例えば、僕が毎年楽しみにしている、年一回のイベント。 それは、誕生日かもしれないし、年末年始の帰省かもしれない。もし僕が健康で、平均寿命まで生きられるとしても、そのイベントを経験できるのは、あと、たったの40回か50回しかないのだ。

桜の美しさに息をのむ春も、肌を焼くような夏の日差しも、物悲しく空気が澄み渡る秋も、凍えるように寒い冬も。僕がこれから経験できる季節の巡りは、もう、両手で数えられるほどの回数しか、残されていない。

この事実に気づいた時、僕は愕然とした。 「長生き」という言葉が持つ、漠然とした安心感は消え失せ、僕の目の前には、「カウントダウンが始まった、有限な時間」という、冷徹な現実だけが横たわっていた。

そして、この計算は、僕が「大病を負わない」という、極めて楽観的な前提の上に成り立っている。隣の席で、静かにがんと闘う同僚の姿が、その前提がいかに脆く、儚いものであるかを、僕に静かに教えていた。

「今が、ずっと続くことはない」 その、当たり前で、しかし僕たちが忘れがちな真理が、重たい現実として、僕の胸に突き刺さった。

第三章:僕たちを縛る、三つの“壁” - なぜ「いつか」は、永遠に来ないのか

「残された時間は、有限だ。ならば、今すぐやりたいことをやるべきだ!」

頭では、そう思う。 僕は、昔から世界史が好きで、いつか、古代ローマの栄光と退廃の象徴である「コロッセオ」を、この目で見たいとずっと思っている。

しかし、その思いの前には、常に三つの、分厚い壁が立ちはだかる。

① 「身体」という壁

今はまだ、体力に自信がある。しかし、10年後、20年後、僕は同じように、ヨーロッパの石畳を、何時間も歩き続けられるだろうか。体力は、確実に、そして不可逆的に、衰えていく。

② 「会社」という壁

「コロッセオを見たいので、2週間休みます」。そんなことが、今の日本の会社で、どれだけ許されるだろうか。僕たちは、組織というシステムの中で、自らの時間を、自由にコントロールする権利を、半ば放棄してしまっている。

③ 「自分」という壁

そして、これが最も厄介で、最も高い壁かもしれない。 「旅行に、何十万円も使うなんて、勿体ない」 僕の心の中に染み付いた「節約マインド」が、そう囁くのだ。未来への不安から、必死で貯めてきたお金を、「体験」という、形に残らないものに使うことへの、根深い抵抗感。

体力も、時間も、そして、お金に対する価値観も。 僕たちは、自らが作り出した、あるいは、社会から与えられた壁によって、がんじがらめになっている。「いつか」やろうと思っていたことは、気づけば、もう手の届かない場所へと、遠ざかっていく。

では、僕たちは今日、何をすべきなのか

この記事に、明確な答えはない。 「会社を辞めて、旅に出よう!」などという、無責任な言葉を叫ぶつもりもない。

ただ、僕が、あの63歳の同僚の姿と、僕自身の「余命診断」から学んだことは、一つだけだ。

それは、「人生の残り時間を、意識すること。そして、その有限性の中から、今日の、小さな一歩を、見つけ出すこと」だ。

イタリア旅行は、まだ無理かもしれない。 しかし、近所の図書館で、ローマ史の本を借りることは、今日にでもできる。 次の週末、海外旅行の代わりに、国内にある歴史的な建造物を訪ねてみることは、可能かもしれない。 毎月の積立投資の一部を、「体験のための資金」として、別の口座に分けてみることから、始められるかもしれない。

「いつか」という、漠然とした未来に夢を預けるのではない。 その夢へと続く、具体的な道のりを描き、今日、この場で、その第一歩を踏み出す。

僕たちの人生は、有限だ。 だからこそ、美しい。

その限りある時間の中で、僕たちは、何を学び、何を感じ、何を遺していくのか。 隣の席の同僚は、その静かな背中で、僕に、そして僕たちに、その最も重要な問いを、投げかけ続けている。