なぜ、健康な僕が「医療の未来」を憂うのか?

まず、最初に断っておきたい。僕は、幸いなことに、今現在、健康体だ。特定の病気を患い、闘病しているわけではない。

それなのに、なぜ僕が「医療」について語るのか。 それは、健康であるからこそ見える、この国の医療システムが抱える、巨大な「矛盾」と「違和感」に、気づいてしまったからだ。

親族や友人が病と闘う姿を目の当たりにするたび、あるいは、国の財政を圧迫し続ける医療費のニュースに触れるたび、僕の頭の中には、素朴で、しかし根源的な問いが浮かび上がる。

「医療は日々、飛躍的に進歩しているはずなのに、なぜ、病人と医療費は増え続ける一方なのだろうか?」

この巨大なパラドックスの前に立つ時、僕たちは、信じてきた「常識」を一度、疑ってみる必要があるのかもしれない。この記事は、一個人の健康論ではない。僕たちが、自らの健康と人生の主導権を握り、これからの不確実な時代を生き抜くために、この国の医療という巨大なシステムと、どう向き合うべきかを考える、一つの思考実験である。

第一章:増え続ける医療費が、雄弁に物語る「現実」

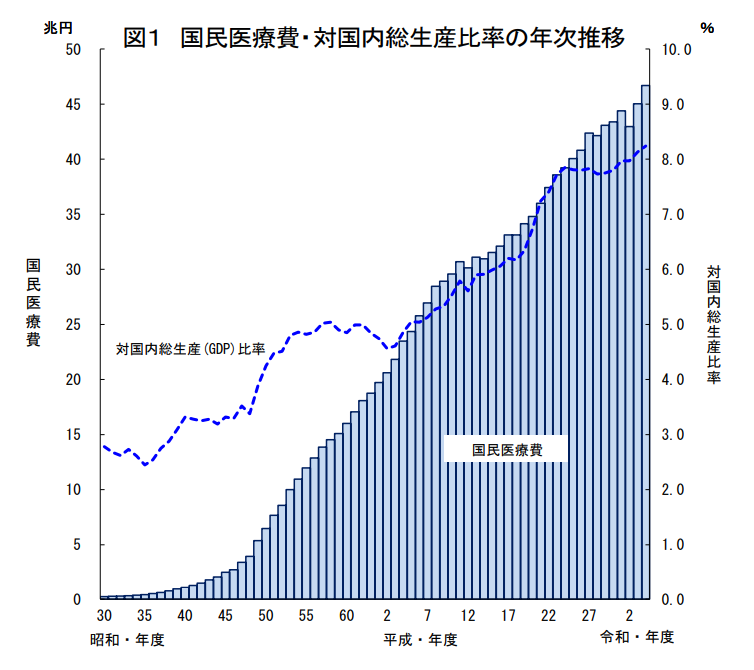

まず、客観的なデータを見てほしい。これは、厚生労働省が発表している、日本の国民医療費の推移だ。

- 厚生労働省「令和4(2022)年度 医療費の動向」

グラフが示す通り、国民医療費は右肩上がりに増え続け、2022年度には約46兆円という、国家予算の4割に迫るほどの規模に膨れ上がっている。この事実が意味するものは、極めてシンプルだ。「病人が増えている、あるいは、一向に減っていない」という紛れもない現実である。

もし、この国の医療が本当に「国民を健康にしている」のであれば、病人は減り、医療費は緩やかになるはずではないか。この矛盾を解く鍵は、医療というシステムの「構造」そのものにある。

僕たちの社会の医療システムは、残念ながら、「国民を健康にすること」で利益が生まれる設計にはなっていない。むしろ、「病人が増え、治療行為が増える」ことで、病院や製薬会社の利益が生まれるという、ビジネスモデルの上に成り立っている。

極論を言えば、国民全員が完全に健康になれば、この巨大な産業は立ち行かなくなる。この構造の上で、「病気にならないようにしましょう」と本気で訴えるインセンティブは、働きにくいのが現実だ。 医療の役割は、いつしか「病気を未然に防ぐ」ことではなく、病気になった人を**「対処する」**ことへと、その重心を移してしまったのではないだろうか。

第二章:「がん対策」に見る、“予防なき国家”の虚しさ

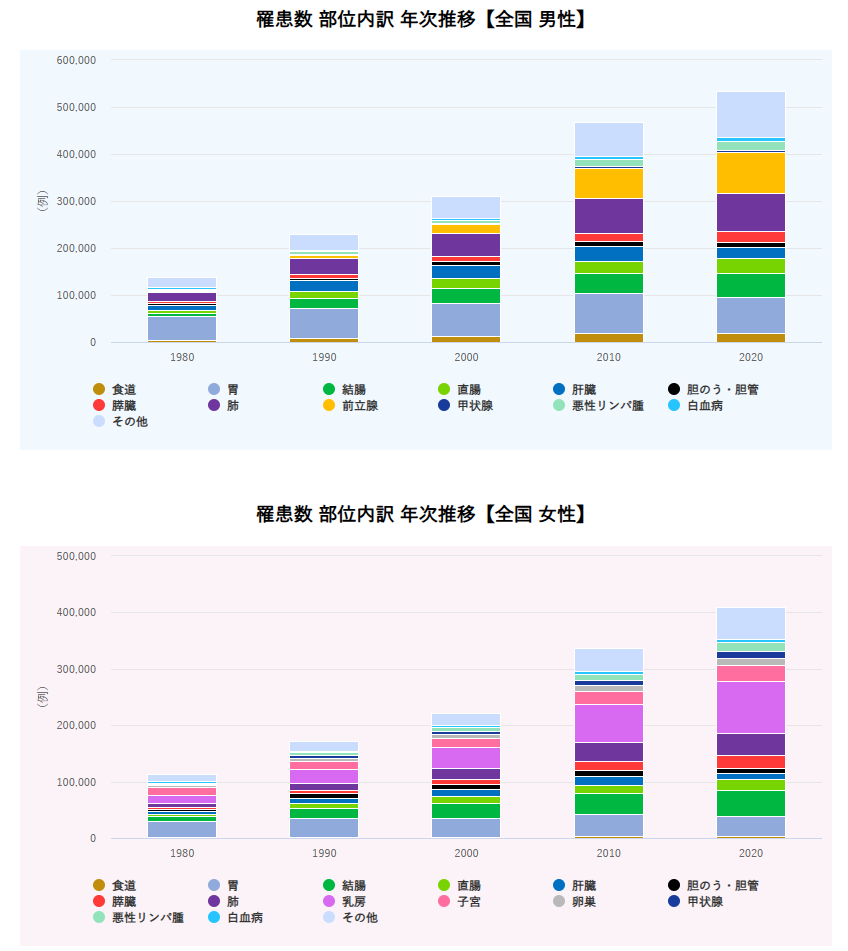

この構造的な問題は、「がん」という、国民病と向き合うと、より鮮明に浮かび上がってくる。 以下は、国立がん研究センターが公表している、日本人のがん罹患(りかん)数の推移と将来予測だ。

- 国立がん研究センター がん情報サービス「最新がん統計」

多くの先進国でがんの罹患率が減少傾向にある中、日本では、高齢化を考慮しても、なお増え続けている。これだけの医療費を投じながら、なぜなのか。

その答えの一端は、国の「がん対策」の方向性に見ることができる。厚生労働省が掲げる「がん対策推進基本計画」を覗いてみると、その中身のほとんどは、「がんゲノム医療」「放射線療法」「緩和ケアの充実」といった、「がんになった後、いかに“対処”するか」という項目で埋め尽くされている。

その中で、数少ない「予防」に関する項目を見てみると、愕然とする。 「禁煙」「節酒」「バランスの良い食事」「運動」。どこかの家庭科の教科書に書かれているような、当たり障りのない言葉が並ぶだけで、本気で国民をがんから守ろうという気概は、残念ながら感じられない。

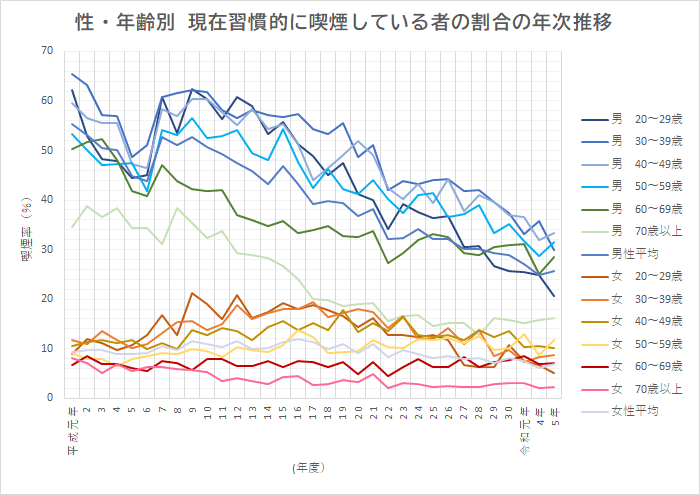

例えば、「禁煙」。日本の喫煙率は、この数十年で劇的に低下し、ピーク時の半分以下になっている。

- 厚生労働省「最新たばこ情報」国民健康・栄養調査

しかし、皮肉なことに、肺がんの罹患数は、むしろ増え続けているのだ。 これは、単純な原因分析と対策が、もはや機能していないことを示している。それにもかかわらず、国は同じ戦略を繰り返し、僕たちの税金は、効果の薄い「対処」にばかり、注ぎ込まれ続けている。

第三章:「早期発見」と「保険」がもたらす、安心という名の“依存”

「がん検診で、早期発見・早期治療を」。 これは、がん対策の柱として、国が盛んに推進しているスローガンだ。しかし、僕は、この一見すると正しい言葉にも、ある種の危うさを感じる。

検診の重要性を否定するつもりはない。しかし、その推進が、結果として「国民の医療システムへの過度な依存」を助長している側面はないだろうか。

「早期発見」という聞こえの良い言葉は、裏を返せば「早期に、薬漬けの人生をスタートさせる」ということにも繋がりかねない。本来、人間の免疫力で自然治癒したかもしれない小さな異常も、検診で見つかれば、それは即座に「治療対象」となる。それが、今の医療の「役割」だからだ。

「保険に入っているから安心だ」という思考も同様だ。保険は、万が一の経済的リスクをカバーしてくれるが、あなたの病気を予防したり、治したりしてくれるわけでは断じてない。

「検診を受けているから大丈夫」「保険に入っているから大丈夫」。 その安心感と引き換えに、僕たちは、「自分の健康は、自分で守り育てる」という、最も重要な主体性を、手放してしまってはいないだろうか。

自分の健康の“主治医”は、自分自身である

では、この巨大で、根深いシステムの中で、僕たちはどうすればいいのか。 僕がたどり着いた結論は、一つだ。

「自分の健康の主治医は、自分自身である」という意識を持つこと。

今の日本の医療システムに、「病気にならないようにしてくれること」を過度に期待するのは、もはや幻想なのかもしれない。彼らは、僕たちが病気という川に落ちた時に、引き上げてくれる存在だ。しかし、そもそも**「川に落ちないようにする方法」**は、自分で学び、実践するしかない。

幸い、僕たちは、情報を自ら手に入れられる時代に生きている。 食事、運動、睡眠、そして精神的な健康。これらの領域で、自分なりの「病気にならない方法」を模索し、楽しみながら生活に取り入れていく。

医師や病院を、盲信する対象としてではなく、自分の健康戦略を実現するための、賢い「パートナー」として付き合っていく。

病気になってから「治してもらう」のではない。 病気に「ならないようにする」。そして、万が一なったとしても、治療の主導権を医者に丸投げするのではなく、自分自身が主体的に関わっていく。

この「自律」した態度こそが、不確実な未来から、僕たちのたった一つの身体と、かけがえのない人生を守るための、唯一の方法なのだと、僕は信じている。